学校特色介绍第二篇章:特色领航・多元发展

艺科融合育新才,扬长教育谱新篇

—— 学校特色课程与社团矩阵展示

双轨并行:美术特色与普高教育的平衡之道

在河北工业大学附属实验学校的育人体系中,“扬长教育” 理念如主线贯穿始终,将美术特色与普通高中教育有机融合。高中美术班采用 35 人的小班化教学,坚持 “专业课 + 文化课” 双轨模式,既实现美术技法的精细化指导,又严格落实国家课程标准。这一 “专业夯实 + 文化筑基” 的培养模式,已为中央美术学院、俄罗斯列宾美院等顶尖艺术院校输送千余名人才,更有众多学子通过综合素养考入清华大学、南开大学等综合类高校。

与此同时,普高部以 “夯实基础、培育特长” 为目标,强化优势学科建设。历史学科依托区级特色基地开发《文物无言 文明有声》校本课程,学生通过绘制商周青铜器纹样、临摹敦煌壁画等方式,在艺术表达中深化历史认知;地理学科入选天津市课程基地,其《野外地理考察》课程融入素描速写,学生以艺术手法呈现地貌特征,实现 “以美启智” 的跨学科育人目标。

这种平衡发展的教育模式,构建了双向贯通的培养体系,让学生既能在专长领域深耕,又具备全面发展的综合素质。

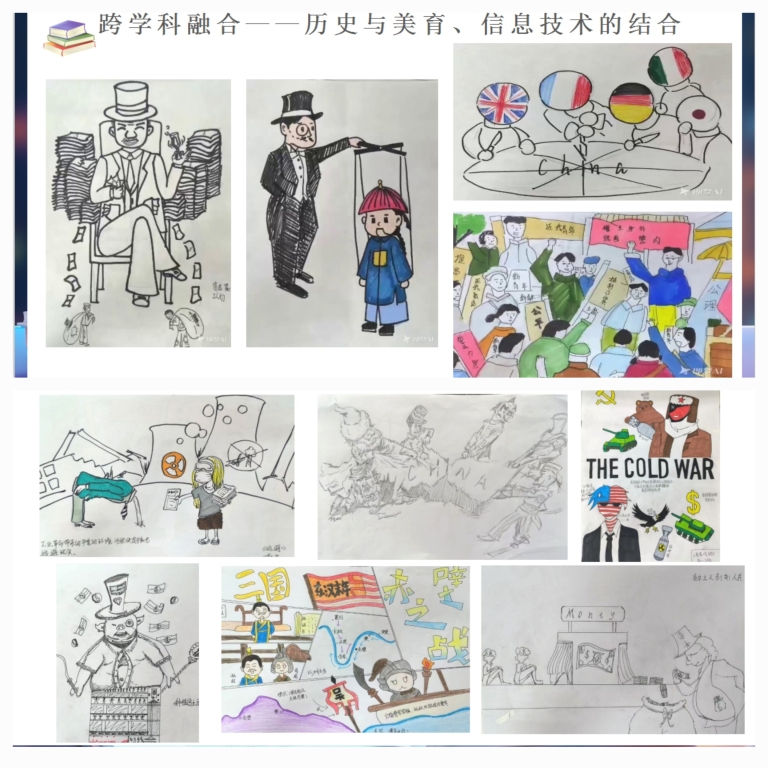

跨学科融合:从课程创新到素养落地

“学科 + 美术” 的融合教学已成为学校特色课程的鲜明标识:历史课堂上,学生用版画技法复刻《清明上河图》场景,通过雕刻实践理解宋代市井文化;地理野外考察中,师生将等高线地形图转化为水彩画素材,实现科学观测与艺术表达的结合。

地理《大美天津》课程则将遥感技术与艺术写生结合,学生采集地貌数据的同时创作水彩长卷,部分作品被制成 “地理艺术手账”,成为红桥区跨学科教学范例。不仅文科学科如此,理科学科也在融合中创新—— 如数学建模课上,学生用 3D 打印制作几何体模型,既掌握空间计算,又培养工业设计审美。

目前学校已开发跨学科融合课程 12 门,覆盖 8 个学科,形成 “一科一特色” 的创新格局,彰显 “以美育人” 的实践成效。

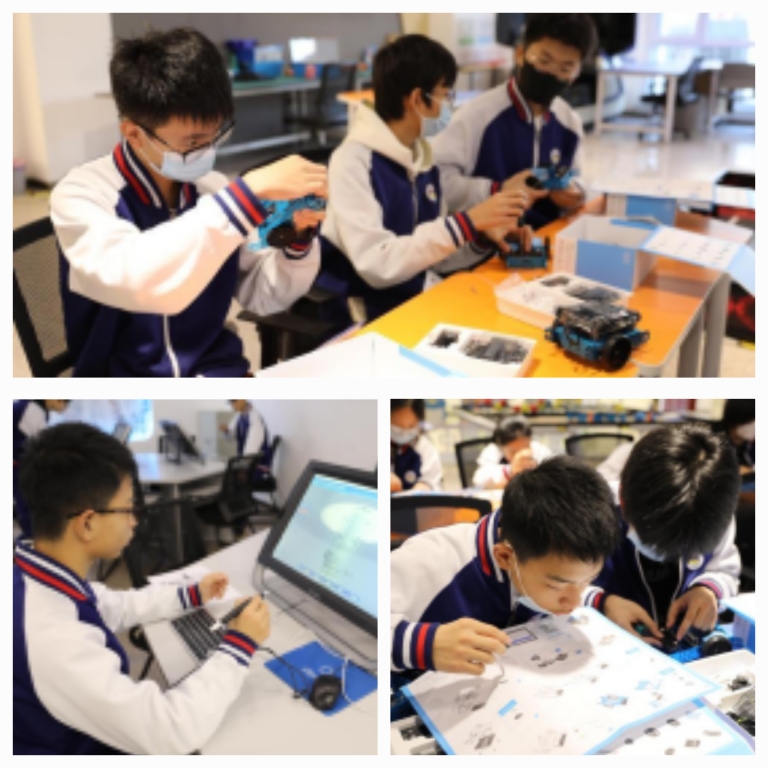

社团矩阵:50 余项活动构建全人发展生态

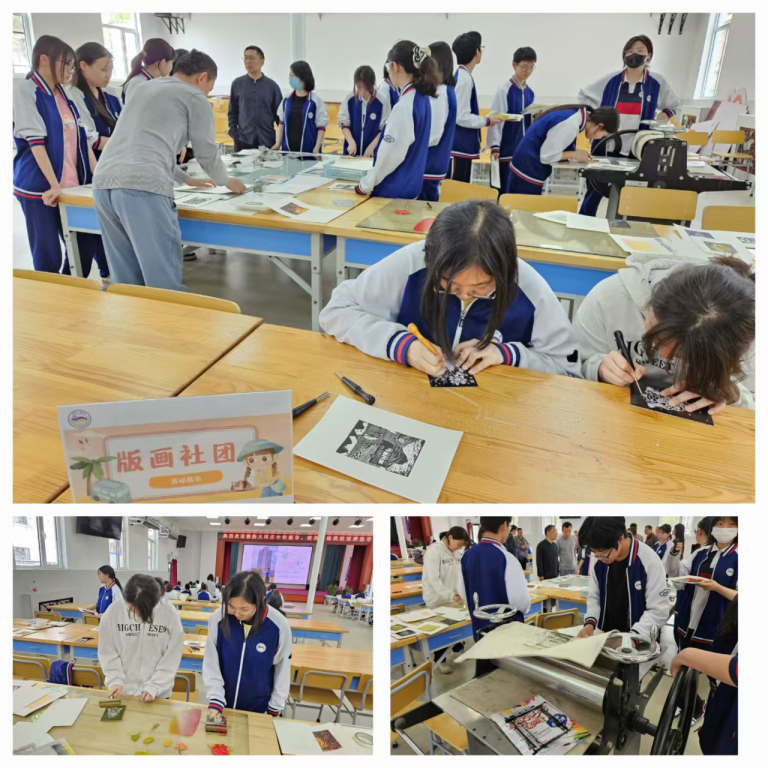

每周二下午,校园里版画社团的刻板拓印、书法社的碑帖临摹、田径队的速度训练同步展开 ——50 余项社团活动如繁星点亮课后时光。其中科学类社团占比 54%,涵盖人工智能、编程等前沿领域,人文类(国学、非遗传承)与体育类(足球、篮球)并行,形成 “科技赋能、人文浸润、体魄强健” 的多元生态。

作为美术特色的延伸,版画社团已成为 “中华优秀传统文化特色学校” 的标杆项目。学生全程自主完成从设计到印刷的创作,作品《平津战役纪念馆》系列被收录为区级德育素材。学校打破社团年级限制,鼓励普高生与美术生跨领域参与:历史剧社排演《甲午海战》时,美术生负责舞美设计,普高生创作剧本,这种协作模式培育出跨界思维,印证了 “全面发展与个性特长并重” 的育人理念。

扬长教育的实践逻辑:从特色课程到成长范式

在河北工业大学附属实验学校,“艺科融合” 并非课程加法,而是渗透教育全程的思维方式。从美术班双轨教学到普高部跨学科实践,从社团深度探索到课后服务全覆盖,学校构建了 “发现特长 - 发展专长 - 融合应用” 的成长链条。

这种模式打破 “唯分数论” 单一评价 —— 当历史作业以艺术作品呈现,当地理学习以写生簿记录,当社团活动实现科技与人文交融,学生的创造力与综合素质得到多元展现。扬长教育的本质,是让每个学生在认知、情感、技能维度找到生长点,无论美术特长生还是普高考生,都能在此发现无限可能。

从黄山写生基地的山水画卷到机器人实验室的编程代码,从版画社团的非遗传承到历史课堂的艺术复刻,学校正以特色课程与社团矩阵为支点,撬动基础教育创新变革。在这里,艺术与科学互为滋养,共同培育兼具人文底蕴与科学精神的时代新人。

学校微信公众号二维码